【十万个为什么——天文(二)】为什么不同质量的恒星会有不同的归宿

来源: 作者:科普工作队 发布日期:2014-11-13 00:00:00

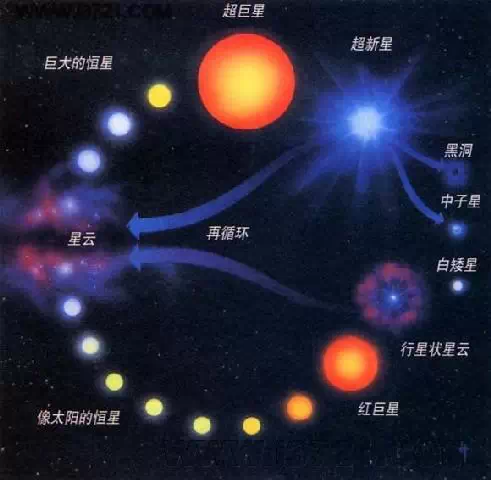

恒星之所以能够在很长的时间里保持稳定的状态,完全是因为其内部的核聚变反应。核反应将氢转变为氦,同时释放巨大的能量。这些能量往外传递,提供了恒星向外的辐射压。正是这种压力,抵抗着星体自身的引力,否则,恒星就会在自引力的作用下不停地向中心收缩。

然而,核 “ 燃料 ” 终有耗尽的一天。当恒星中央氢聚变为氦的反应停止以后,与引力抗衡的能量消失了,中央的氦核会迅速收缩。氦核的收缩会释放出巨大的引力势能。这些能量一方面将外围残余的氢 “ 点燃 ” ,使得恒星的表面急剧膨胀 , 光度 剧 增,形成一颗巨星;另一方面,向内又将氦核加热。当氦核的温度升高到 1 亿开时,就能够产生氦聚变为碳和氧的核反应。氦核的 “ 点燃 ” 使得辐射压和引力重新达到平衡,收缩暂时停止。这样的过程可能会重复下去 , 氦用完后是碳,然后是氧、硅等,直至中央生成致密的铁核。

但并不是所有的恒星都能演化到生成铁核的阶段。像太阳这样质量较小的恒星,当氦耗尽以后,由于物质的总量不够 , 作为 “ 炉渣”的碳和氧坍缩所释放的引力势能无法将核心加热到“碳燃烧 ” 的温度。所以,坍缩会继续下去,直至密度高达几吨每立方厘米的时候,才在电子简并压的抵抗下停止下来,在中央留下一颗白矮星。而恒星外层的物质则继续向外膨胀,形成弥漫的行星状星云。白矮星刚诞生时非常热,表面温度可以达到上万开。随着时间流逝,它会慢慢冷却,温度和光度不断降低,逐渐变成红矮星以至黑矮星,几乎不再发光,那时就很难观测到它了。

大质量的恒星演化到了生成铁核的阶段,由于质量的不同 , 最后的结局也是各不相同的。质量大约 4 - 8 倍太阳质量的恒星,残留下来的内核质量会超过 1.44 倍太阳质量 —— 这称为钱德拉塞卡极限,无法停留在白矮星的状态,而会一直坍缩成为密度比白矮星还要高几亿倍的中子星,星体由中子简并压与自身的引力抗衡。这个坍缩过程很快,释放的引力势能以猛烈爆炸的形式爆发出来,将内核以外的所有残余物质猝然拋向太空,形成一次超新星爆发。

如果恒星的质量再大一点会怎样呢?这时,内核的质量会超过约 3 . 2 倍太阳质量 —— 这称为奥本海默极限 , 中子简并压也无法抵御内核自身的巨大引力,恒星的内核会一直坍缩下去,直至形成一个黑洞。外围的物质则在一次更加猛烈的超新星爆发中,散布到广袤的星际空间。

当然,恒星真正的演化过程远比这里描述的要复杂。但是无论如何,一旦恒星形成以后,它的质量就完全决定了其自引力大小;而自引力是主导恒星演化进程的首要物理因素,它一步一步地控制着不同质量的恒星走向各自不同的归宿。

微博士 简并压 电子、中子、质子等基本粒子,有一个物理学特性称为“自旋”。自旋等于半奇数( 1/2 、 3/2 等)的粒子称为“费米子”。我们可以把费米子想象成需要占据一定空间的粒子,如果空间很小,同类费米子之间就会因为拥挤,产生相互排斥的作用,称为“简并压”。